La periodizzazione proposta nel titolo di questo volume, 1895-1930, è convenzionale. Nel 1905 appare il primo film di finzione in Italia: La presa di Roma di Filoteo Alberini. Il 1908 segna l'introduzione del sonoro.

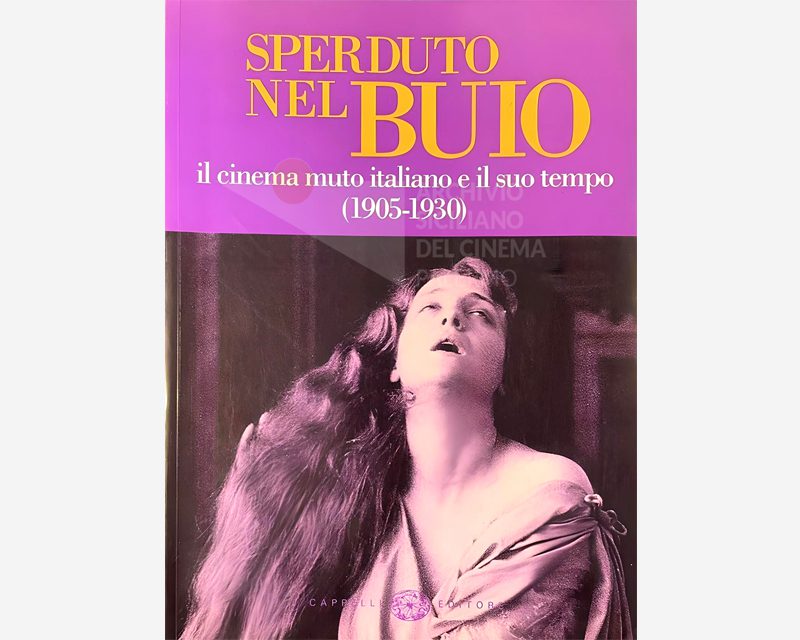

Il titolo "Sperduto nel buio" allude, per antonomasia, al film Sperduti nel buio (1915) di Nino Martoglio, un'opera leggendaria condannata alla leggenda perché si deve ritenere perduta. Questa è la condizione che tutt'oggi conosce il cinema italiano "muto": un trentennio d'immagini quasi mai più viste da allora.Il nostro cinema di quel periodo (l'istituzione cinematografica) condivide le vicende di un'Italia postunitaria in via di industrializzazione. La sua nascita, l'affermazione e lo sviluppo seguono un'evoluzione contraddittoria, fatta di dinamiche solidali e scollature, scavalcamenti e passi falsi, pulsioni generose e arretratezza, affarismo e improvvisazione.Fin dall'inizio, il cinema italiano incrocia le forme espressive e i modi di rappresentazione attigui. Ricorre a moduli aulici e li offre a una diffusione di massa; ricorre a generi seriali e li confonde con quelli più esclusivi. Riproduce archetipi e inventa nuovi miti. Allarga il visibile e spettacolarizza la Storia. Il cinema prebellico italiano ha vissuto un periodo aureo, felice, conquistando un mercato mondiale; tuttavia, ha finito per scivolare nel discredito - fino all'oblio - non solo nella memoria diffusa, ma anche nella storiografia del settore e negli studi specialistici.Solo verso la fine degli anni Settanta si assiste a una ripresa delle indagini (Brunetta, 1979; Bernardini, 1980; Martinelli, 1980; il convegno di Ancona, 1980) e insieme - e per conseguenza - a una revisione dei metodi e degli strumenti di ricerca. Così, metodi e strumenti si sono fatti più aggiornati e rigorosi. Ma sono proprio tali studi che hanno denunciato un difetto d'oggetto: la condizione dei film, spesso dispersa o grandemente deteriorata.Di qui si conferma l'inscindibile nesso fra conservazione dei "disguidi" e storiografia. Nasce quindi il duplice movimento di questo volume: da un lato rendere conto delle collezioni più esemplari di film italiani all'estero (Desmet in Olanda, Kleine in USA) e dei nuovi ritrovamenti e acquisti; dall'altro, assumere il cinema italiano come un "campo di forza" - non dato, ma da definire - dove s'incrociano forme espressive diverse, demoltiplicandosi e trasformandosi. Gli autori e i temi degli scritti contenuti nel volume già danno il quadro di un lavoro che intende offrire spunti di riflessione alla saggistica futura mediante una successione ragionata che s'intreccia via via, tramite il contributo di scrittori noti o meno noti (per ora), specialisti in discipline diverse.L'apparato iconografico che accompagna gli scritti non è esornativo: ha invece una funzione documentaria, culminando nella video-cassetta che contiene il film Malombra (1917), diretto da Carmine Gallone e interpretato da Lyda Borelli, restaurato per l'occasione dalla Cineteca del comune di Bologna e musicato da Michele Della Valentina.Ma oltre alla stessa documentazione, ci pare che un tale apparato iconografico lasci desiderare una bellezza e un divertimento così testimoniati da ricercare sullo schermo: immagini già perdute di un tempo perduto, in via di parziale ritrovamento. [Renzo Renzi)